아무리 성적 지상주의가 강고하고 시험에 일희일비하며 살아가는 사회라 하더라도 정치인을 평가하는 잣대가 과거 어떤 활동에 무슨 성과를 냈는지 따지기도 전에 대학 간판부터 따지니 차별의 풍토가 심각한 지경이다. 대중적인 소통을 위한 글에 언더도그마, 스테레오타이핑, 가스라이팅과 같은 용어를 줄줄이 늘어놓는 학벌있는 정치인에게는 왜 시비를 걸지 않나.

곧잘 명문대에 합격한 것을 두고 그 사람의 능력으로 찬사를 보내지만, 온전히 개인의 능력 덕분인지는 객관적으로 따져볼 필요가 있다. 사회경제적 지위가 높은 부모를 둘수록, 곧 어떤 가정에서 태어나느냐에 따라 자녀의 교육 환경은 천양지판이다. 누구는 어릴 때부터 훌륭한 교육을 받는데 필요한 자원을 쉽게 가질 수있지만 어떤 어린이는 제대로 기회가 주어지지 않은 채 성장한다. 21년 기준 가구소득 200만원 미만이면 사교육비 지출이 11만원에 불과했으나, 800만원 이상은 59만원으로 5배 이상 큰 격차를 보인 것이 방증한다.

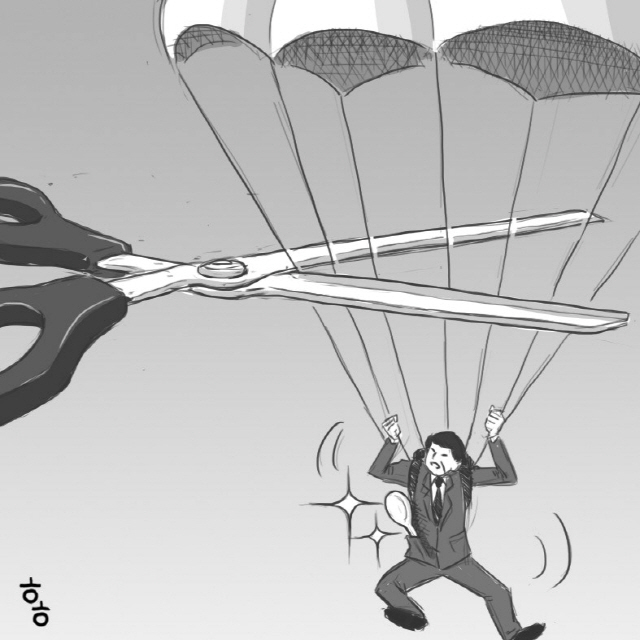

대학서열체계에 굴복한 우리 사회 모습은 조선시대 사회적 신분제와 별반 다를게 없다는 지적이다. 특히 법조계, 의료계 등 특정 전문직은 매우 제한적인 수의 자격증을 획득하면 평생에 걸쳐 엄청난 경제적 보상을 받는 구조이다. 고3 때까지 들인 간판 비용에 비해 일생동안 부와 명예 심지어 권력을 아우를 수 있는 이득이 보장된다. 자격증 시험을 치렀으니 공정하고 평등한 사회라고 말 할 수 있는가. 지역대학을 살리고, 학벌신분제를 무너뜨리는 여러 신예 정치인의 등장을 기다린다. 박미현 논설실장