괴질의 공격 대상은 피·아 구분이 없었다. 당시 중공군이 한강 이남으로 대공세를 펼치지 못한 것이 괴질 때문이었다는 분석이 나올 정도로 양측 모두 피해가 막심했다. UN군과 중공군은 난데없이 전장에 등장한 이 괴질이 상대방이 만든 세균전 때문이라고 생각했다.

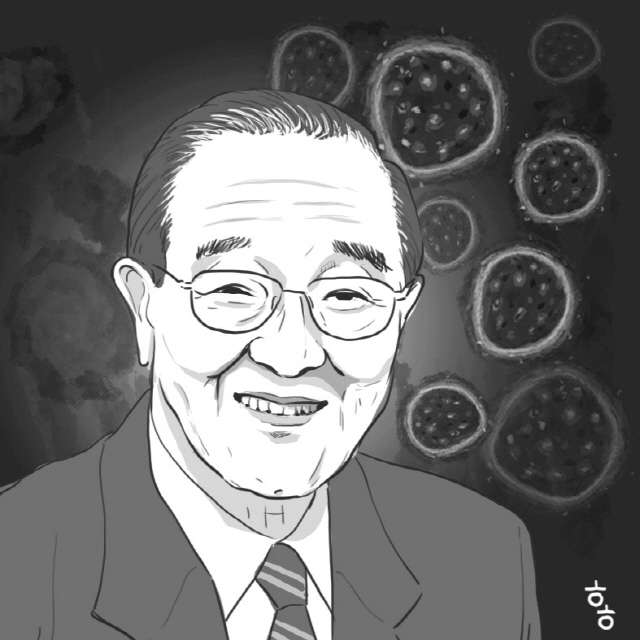

그렇게 미궁에 빠졌던 괴질의 원인은 그로부터 25년이 흐른 뒤인 1976년에야 한 한국인 학자의 노력에 의해 밝혀졌다. 주인공은 이달 초 94세를 일기로 타계한 고려대 이호왕 교수. 그는 한탄강 유역에서 채집한 등줄쥐의 폐 조직에서 세계 최초로 유행성출혈열 병원체와 면역체를 발견, ‘한탄바이러스’라고 명명했다. ‘한국의 파스퇴르’로 불리는 이 교수는 이후 병원체 진단법과 함께 백신까지 개발, 세계 의학계에 기념비적 위업을 세웠다. 이 교수는 연구를 위해 군부대 주변에서 들쥐를 포획하다가 무장간첩으로 오인 사살 위험에 처하기도 했다. 미국은 자신들이 수많은 인력과 천문학적 비용을 투입하고도 규명하지 못했던 수십년 미제(謎題)를 한참 뒤처진 후발국 학자가 밝혀냈다고 하자 처음에 코웃음을 치다가 테스트 결과를 보고서야 찬사를 보낸 일도 있었다.

유행성출혈열은 제1·2차 세계대전에서도 창궐하는 등 전세계에 폭넓게 분포해 있고, 지금도 매년 15만명의 감염 환자가 발생하고 있다. 병원체를 규명한 이 교수는 20년간 꾸준히 노벨 생리의학상 유력 후보로 이름이 오르고 있다. 지긋지긋한 코로나19 바이러스 재유행과 함께 바이러스 퇴치에 평생을 헌신한 노학자의 별세 소식을 접하면서 ‘한탄바이러스’ 규명과 백신 개발의 선구자적 노고를 떠올려봤다.

최동열 강릉본부장

최동열

dychoi@kado.net