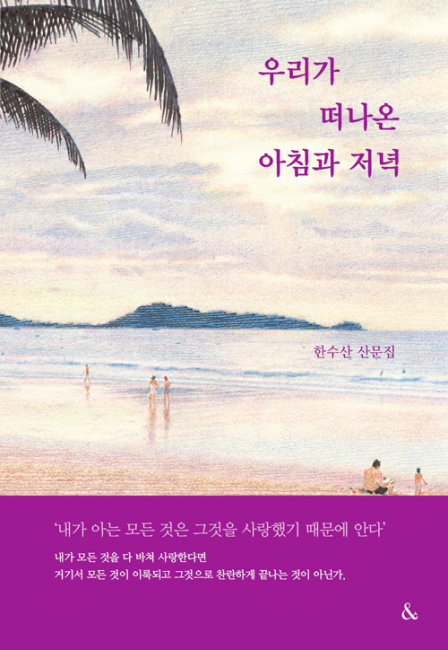

한수산 산문집 '우리가 떠나온 아침과 저녁'

나이 들며 경험한 상실과 기쁨 담아

눈물 핑 도는 춘천의 추억도 회상

“어느 시대에나 청춘은 다 자신의 시대가 가장 불행하다고 느낀다며 위로할 수 있게 되었을 때,나는 어느새 낡은 중년이 되어 있었다”

젊은 시절 꿈으로 간직한 공간은 다시는 돌아올 수 없기에 그리운 것이다.비슷해보여도 달라진 공간들을 되짚다보면 손목시계는 또 ‘상실,상실,상실’거리며 째깍거린다.

문체 미학의 대가 한수산(인제 출신) 소설가가 산문집 ‘우리가 떠나온 아침과 저녁’을 펴냈다.27년간 끈질긴 취재 끝에 일제의 강제징용 문제를 고발한 소설 ‘군함도’의 작가는 이번 산문집을 통해 아름답고 깊은 사유의 언어를 펼친다.산문시처럼 읽히는 글은 편편마다 자리잡아 풍경화적 색채를 내비치고 그윽한 분위기를 띤다.굵은 선으로 점철된 오수환 화백의 그림과 함께 길게 풀어놓은 문장은 한껏 늘어지게 읽어도 좋을듯 싶다.

산문집은 미국 극작가 테네시 윌리엄스를 동경해 극작가의 꿈을 키웠던 대학 시절,고마운 은사들에 대한 기억,베스트 셀러 ‘부초’를 쓰던 무렵,신군부 치하에서 필화사건으로 고문을 겪고 일본을 건너간 이야기,소설가로서의 삶과 한 가정의 아버지로서의 경계,평생 위안을 주었던 담배와 술에게 보내는 작별 인사 등이 묶여있다.

“늙어갈수록 서글퍼지는 일 가운데 하나는 자신이 소중하게 생각하며 지켜온 것을 보호하기가 점점 힘들어진다는 것”이라는 작가의 말이 그간 견뎌왔던 삶의 무게감이 어땠는지를 짐작하게 한다.

결코 물러설 수 없었던 가치를 새기며 살아온 작가는 많은 상실을 경험했고 어느새 이만큼 늙었다.그렇지만 시대의 아픔에 함께 공감하고 일본 생활을 견딜수 있게 해줬던 독자들이 있어 그는 행복한 작가다.국군보안사에서 고문을 받은 후 절필 끝에 새 작품을 쓰게되자 “다시 글을 쓰게 돼 기쁩니다”고 보낸 독자의 편지 또한 그렇게 고마울 수가 없었다.

매년 12월이 오면 작가는 아내를 처음 만났던 춘천교대 교정을 찾아간다.변한 것도 같고 변하지 않은 것도 같은 서부시장을 한 바퀴 돌고 옛 서점 자리에 들어선 찻집으로 올라가 차를 마신다.그러다 통금시간 스탠드 구석에서 아내와 추운 밤을 견디고 버스 터미널 앞 국숫집에서 언 몸을 녹인 기억을 회상한다.어쩌다 그때 듣던 차이콥스키 피아노협주곡 1번이 들리면 눈물이 핑핑 돌게 그 시절이 서성거린다.

경희대 재학 시절 스승 황순원 소설가로부터 ‘글은 쓰는 게 아니다,고치는 것이다’라고 배운 일화는 새겨들을 만하다.“이런 거나 쓰려면,두꺼비나 한 병 먹고 말아”라는 스승의 참담한 질책은 작가 문장력이 인내의 시간들로 만들어졌음을 알게 만드는 대목이다.작가는 데뷔를 한 후 10년 넘게 첫 원고는 늘 노트에 썼고 그것을 다시 고쳐서 원고지에 썼다.먹고 자고 쓰고,하루 12시간에서 16시간을 책상에서 글쓰기를 이어나갔다.그것이 작가의 ‘밭’이었고 ‘논’이었다.

작가의 습작소설을 보고 “너 연애 잘 못하지?”라며 장난 섞인 어조로 묻는 황순원 소설가,시를 쓰지 않는 자신을 웬수 보듯했지만 사랑으로 미워했던 조병화 시인의 모습도 즐겁다.

산문집에 얽힌 기억들,이제와 그곳을 찾아간들 무엇을 어쩔 수는 없다.다만 그 시간들이 있었기에 현재의 작가 또한 존재한다.결국 모든 것은 톨스토이의 ‘전쟁과 평화’를 인용한 책의 첫 문장으로 돌아간다.

“내가 아는 모든 것은 그것을 사랑했기 때문에 안다”

김진형 formation@kado.net