해좌(海左) 정범조(丁範祖·1723~1801년) 선생이 벼슬이 변변치 않을 때 광주(廣州)를 지나다 비를 만났습니다. 남의 집으로 뛰어 들어가 비를 피하려 하자 주인은 낯선 얼굴이어서 예를 차리지 않았습니다. 비는 그치지 않고 날도 저무니 어쩔 수 없이 하룻밤을 머물게 됐죠. 그런데 주인은 우물우물 읊조리며 뭔가 고민하는 눈치가 역력했습니다.

“주인장은 무엇 때문에 고민하는지요?”

“친한 벗이 있는데 나이가 마흔입니다. 일찌감치 문장을 이뤘으나 운수가 기구해 형제도 없고 자식도 없습니다. 홀어머니만 계시는데 여태 벼슬자리 하나 얻지 못하다가 서울서 객사해 버리고 말았습니다. 장차 광주 선영으로 돌아와 장사를 지내려고 합니다. 마침 늦봄이어서 만시(輓詩) 한 수를 지어 위로하고자 하나 그 정경을 다 묘사하기가 어려워 오래도록 쓰지 못하고 있습니다.”

“제가 한번 지어보지요.”

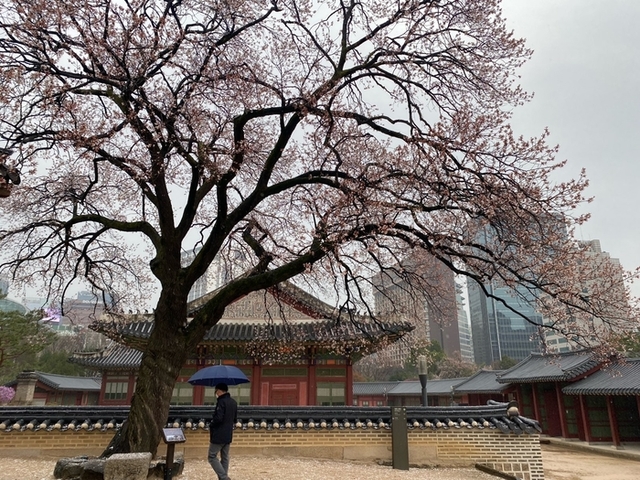

“문장을 알지만 마흔 살의 포의(四十文章一布衣) / 살아서 형제 없고 죽어 기댈 곳 없네(生無兄弟死無依) // 세상 밖 떠돌다 관으로 돌아오니 홀어머니 곡을 하는데(旅櫬歸來慈母哭) / 광릉땅 3월이라 살구꽃들이 흩날리네(廣陵三月杏花飛)”

주인이 놀라 “공은 해좌 선생이 아니신지요?” 무릎을 꿇고 절을 하며 예를 다했습니다.

일제 강점기 한학자인 이승규(李昇圭·1882~1954년) 선생이 쓴 한문 시화집인 계원담총(桂苑談叢)에 나오는 글입니다.

이승규는 이 시에 대해 수많은 사실을 스물여덟 자에 모두 담아내면서도 조금도 애써 다듬은 흔적이 없다고 했습니다. 그러면서 기격(氣格)도 자연스럽게 이뤄져 참으로 빼어난 가락이라고 했습니다.

해좌 선생의 세거지는 원주입니다. 1763년 증광 문과에 급제해 성균관 전적, 병조좌랑, 사헌부 지평을 거쳐 이듬해 이조좌랑에 서용되고 홍문관 수찬, 동부승지로 발탁됐습니다.

정조 집권후 양양부사로 임명돼 부세를 줄이고 유풍(儒風)을 진작시키는 등 교화에 진력했다는 평가를 받습니다. 그뒤 대사간, 대사헌을 거쳐 예문관, 홍문관 제학으로 문사(文詞)를 도맡았다고 합니다.

‘이 산 저 산 꽃이 피니 분명코 봄이로구나 / 봄은 찾어 왔건마는 세상사 쓸쓸 허드라 / 나도 어제 청춘 일러니 오날 백발 한심 허구나 / 내 청춘도 날 버리고 속절없이 가버렸으니 / 왔다 갈 줄 아는 봄을 반겨 헌들 쓸 데 있나.’

해좌 정범조 선생이 그린 마흔 살의 포의가 생각나 입속으로 ‘사철가’를 읊조려 봅니다.

< 남궁창성 미디어실장 >

![[속보] 해병특검, 공수처장·차장 등 5명 무더기 기소…위증 고발사건 방치 등 혐의](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018850_821225_0621_1764122781_120.jpg)

![[영상] 강원도민일보 '창간33주년 기념식'](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018843_821220_5521_1764122121_120.jpg)