유자(儒子)가 창건한 절집이 있습니다. 설악산(雪嶽山) 영시암(永矢庵)입니다. 숭유억불(崇儒抑佛)이 국시(國是)였던 조선 518년 역사에서 유일무이한 사건입니다.

인제 백담사에서 물길을 거슬러 오세암과 봉정암으로 오르다 쉼터처럼 만나는 암자가 영시암입니다.

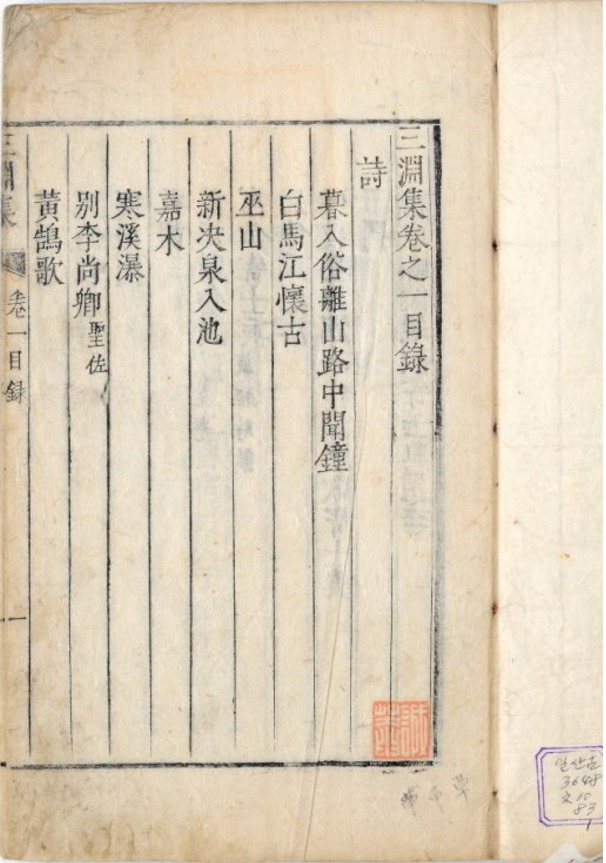

삼연(三淵) 김창흡(金昌翕·1653~1722년) 선생이 창건주입니다.

병자호란 당시 주전파였던 김상헌(金尙憲)의 증손자입니다. 1689년 기사환국(己巳換局)으로 사사(賜死)된 김수항(金壽恒·1629~1689년)의 아들입니다. 1721~1722년 신임옥사(辛壬獄事)로 역시 사사된 노론(老論) 사대신(四大臣) 중 한 명인 김창집(金昌集·1648~1722년)의 동생입니다.

그는 벼슬에 관심이 없었습니다. 아버지 명으로 진사시에 합격한 뒤 과거장에 발을 끊었습니다. 백악산(白岳山) 기슭에 낙송루(洛誦樓)를 짓고 글을 읽으며 산수를 즐겼습니다. 1681년 천거로 장악원 주부(掌樂院 主簿)에 임명됐지만 나가지 않았습니다.

환국으로 아버지가 사사되자 은거했습니다. 장자(莊子)와 사기(史記)를 즐겨 읽고 시도(詩道)에 힘썼습니다. 친상(親喪)을 당한 뒤에는 육식을 끊고 불전(佛典)을 탐독했습니다.

1705년 설악산으로 들어갔습니다. 백담사에서 지내다 조원봉 남쪽에 벽운정사(碧雲精舍)를 지었습니다. 이 건물이 불에 사라지자 서쪽으로 더 깊숙한 곳에 정사를 다시 짓고 머물렀습니다.

‘삼연김선생영시암유허지비(三淵金先生永矢庵遺墟之碑)’에 따르면 “기축(1709년)년 10월 다시 절에 돌아왔다가 동쪽 조원봉 아래 북쪽에 판잣집 8칸을 짓고 영시암이라고 했다”고 전합니다.

‘괴로운 내 삶 즐거운 일 없어(吾生苦無樂)/세상에 온갖 일 내 뜻 같지 않네(於世百不甚)/늙은 몸 설악산에 맡기고(投老雪山中)/여기에 영시암을 지었다네(成是永矢庵)’

절집을 지은 삼연의 마음입니다.

화살이 활을 떠나면 돌아오지 않듯이 다시는 집으로, 다시는 세상 속으로 돌아가지 않겠다는 굳은 의지의 표현입니다. 하지만 세상만사 내 마음과 같지 않죠. 그를 돕던 찬모가 호랑이에 물려 죽자 산을 나와 화천 곡운(谷雲)으로 떠났습니다. 그뒤 절집은 40여 년 동안 폐허로 버려졌습니다.

겨울이 가고 여름이 오듯 세월은 흘러 절집은 새로운 인연을 만납니다. 설정선사(雪淨禪師)가 영조 27년(1751년) 영시암을 중건합니다. 유교와 불교, 불자와 유자가 손을 잡았습니다.

‘삼연(三淵)을 아는 이는 설정(雪淨)만한 이가 없고, 설정을 아는 이는 삼연만한 이가 없다. 그 이유는 위에서는 유자(儒子)이면서 불우(佛宇)를 창건했고 아래에서는 불자(佛子)이면서 유종(儒種)을 이어받았기 때문이다. 두 분의 이름은 천 년 후 까지도 전해져서 전후(前後)가 상응(相應)하고 원근(遠近)이 상조(相照)하는 것이니 유(儒)와 석(釋)을 막론하고 각각 실(實)을 구(求)할 따름이 아니겠는가?’

호산무진(壺山無盡)이라는 분이 쓴 ‘영시암기(永矢庵記)’에 나오는 글입니다.

김창흡 선생은 1722년(경종 2년) 영조가 세제(世弟)로 책봉되자 세제시강원(世弟侍講院)에 임명됐으나 역시 나가지 않았습니다. 같은 해 유배지에서 큰형 창집이 사약을 받자 그도 지병이 악화돼 부평초(浮萍草)처럼 떠돌던 70년 생을 마쳤습니다.

유교와 불교, 불자와 유자가 불화했던 조선에서, 노론과 소론간 유혈이 낭자했던 붕당의 나라에서 영시암은 공존(共存)과 상생(相生)의 표상입니다.

남궁창성 미디어실장

![[속보] 해병특검, 공수처장·차장 등 5명 무더기 기소…위증 고발사건 방치 등 혐의](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018850_821225_0621_1764122781_120.jpg)

![[영상] 강원도민일보 '창간33주년 기념식'](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018843_821220_5521_1764122121_120.jpg)