임진왜란으로 춘추관(春秋館), 성주(星州), 충주(忠州)에 보관중이던 실록(實錄)이 모두 불에 타 버렸습니다. 천만다행 전주(全州)에 소장돼 있던 실록만이 화를 면했습니다. 처음에는 해주(海州), 다음에는 영변(寧邊)으로 옮겼다 강화(江華)에 봉안했습니다. 전화(戰火)가 꺼진후 실록을 다시 발간하는 사업이 추진됐습니다. 1603년(선조 36년) 7월 시작돼 1606년(선조 39년) 4월 끝났습니다.

“이제 선(先) 왕조 실록의 교정을 끝냈고 개보(改補)도 마무리했습니다. 구건(舊件)은 모두 576권인데 새로 인출한 것은 4∼5권을 합쳐 한 권의 책으로 하기도 하고, 2∼3권을 한 권의 책으로 합치기도 해 신건(新件)은 모두 259권입니다. 신건과 구건을 통틀어 5건으로 계산하면 거의 1500여 권이나 됩니다. 선왕의 비사(秘史)는 지엄한데 허다한 권질(卷秩)을 한 곳에 둔다는 것은 지극히 미안한 일입니다. 외방의 사고에 나누어 보관하는 것이 시급합니다. 강화의 사각(史閣)은 작년에 수축했고 태백산(太白山), 오대산(五臺山), 묘향산(妙香山) 사각도 공사가 끝나가고 있습니다. 관상감으로 하여금 봉안할 길일(吉日)을 간택해 아뢰하게 한 뒤 외방의 경우 실록청 당상과 사관을 파견해 장마가 지기 전에 서둘러 봉안토록 하고 서울은 춘추관을 수축할 때까지는 병조에 봉안토록 하는 것이 타당하겠습니다.”

선조는 실록 봉안과 함께 실록 발간에 애쓴 관리들에 대한 논공행상을 윤허했습니다. 선조 39년(1606년) 4월28일의 기록입니다. 선조는 이날 춘추관에 명해 구인본인 전주본은 강화도 마니산(摩尼山)에 보관하고 새로 발간한 실록들은 춘추관을 비롯해 안동의 태백산, 영변의 묘향산에 분장케 했습니다. 아울러 초본 한 질은 강릉의 오대산에 보관하게 했습니다.

이 역사(役事)에 참가한 관원들은 위로는 영의정 이덕형(李德馨)을 비롯해 좌의정 기자헌(奇自獻), 우의정 심희수(沈喜壽), 홍문관 대제학 이호민(李好閔), 예조판서 이광정(李光庭), 지중추부사 이정귀(李廷龜), 병조판서 허성(許筬,) 사헌부 대사헌 박승종(朴承宗), 병조참판 신흠(申欽) 등이 망라됐습니다. 아래로는 춘추관 편수관編修官) 조응문(趙應文)·여유길(呂裕吉), 성균관 사예 지제교 겸 한학 교수(成均館司藝知製敎兼漢學敎授) 강홍립(姜弘立), 성균관 직강 겸 춘추관 기주관(成均館直講兼春秋館記注官) 여우길(呂祐吉) 등 모두 201명이 참여했습니다.

실록을 재간행할 때 4부 중 3부는 정본(正本)으로 인쇄했지만 전란 이후 경제적인 어려움 때문에 나머지 1부는 정본 인쇄를 하지 못했습니다. 최종 교정쇄본을 장정(裝幀)하여 정본을 대신하도록 했는데 이 교정쇄본이 오대산 사고에 보관됐습니다.

오대산사고본 실록은 1913년 일제에 의해 동경제대 도서관에 반출됐습니다. 1923년 관동대지진 당시 화재로 대부분이 소실됐습니다. 화를 면한 실록 중 27책이 1932년 경성제대로 이관됐고 서울대 규장각으로 이어졌습니다. 실록 27책이 1973년 국보로 지정된 후 일본에 남아있던 47책이 2006년, 나머지 1책이 2018년 차례로 환수돼 총 75책이 국립고궁박물관에 보관돼 왔습니다.

국가유산청은 오대산사고본(本) 조선왕조실록과 의궤를 소개하는 국립조선왕조실록박물관을 1일 평창에서 개관했습니다. 박물관은 오대산 사고에 보관돼 있던 국보 실록 75책, 보물 의궤 82책을 포함해 1200여 점의 유물을 관리하는 역할을 한다고 합니다. 현재 박물관에는 실록 75책 중 12책, 의궤 82책 중 24책 등 전시에 필요한 자료만 보관돼 있습니다. 나머지는 서울 국립고궁박물관에 있다고 합니다.

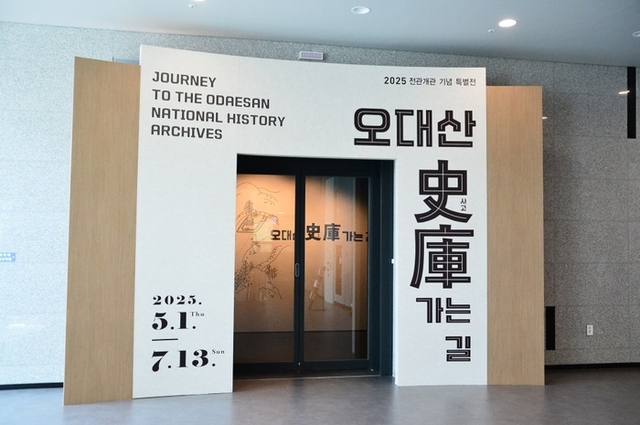

박물관은 1일부터 특별전 ‘오대산사고 가는 길’을 오는 7월13일까지 진행합니다. 오대산 사고의 설립과 운영, 쇠퇴 역사를 40여 점의 유물로 보여준다고 합니다.

420여 년의 역사를 자랑하는 오대산 사고의 부활을 환영합니다.

남궁창성 미디어실장

![[속보] 해병특검, 공수처장·차장 등 5명 무더기 기소…위증 고발사건 방치 등 혐의](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018850_821225_0621_1764122781_120.jpg)

![[영상] 강원도민일보 '창간33주년 기념식'](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018843_821220_5521_1764122121_120.jpg)