다산 정약용(1762~1836년) 선생은 유배에서 풀려난 뒤 춘천을 두 번 찾았습니다. 1820년 3월 큰 형님 약현이 며느리를 얻기 위해 춘천을 찾을 때 동행했습니다. 또 1823년 4월 손주 며느리를 찾아 아들 학연과 함께 다시 협곡을 거슬러 올라왔습니다.

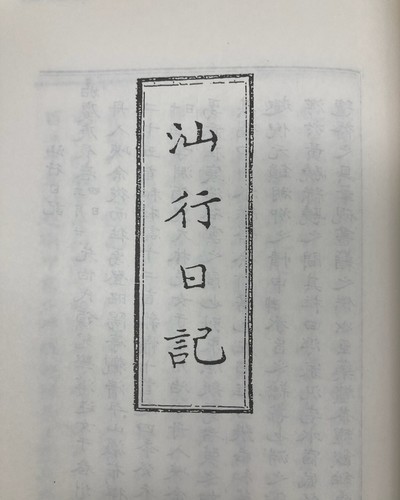

두 번째 여행은 일기로 남겼습니다. 산행일기(汕行日記)입니다.

4월15일 산수(汕水·북한강)와 습수(濕水·남한강)가 만나는 남양주 조안면 능내리 집 앞에서 배를 띄웠습니다. 춘천과 화천을 둘러보고 귀가한 4월25일까지 꼭 열 하루가 걸렸습니다.

여행에는 배 두 척이 동원됐습니다.

다산의 배는 널찍한 어선을 구해 지붕을 얹어 집처럼 꾸몄습니다. 문설주에 산수록재(山水綠齋)라고 썼습니다. ‘산과 물처럼 푸르고 푸른 집’이라는 의미입니다. 아들 학연의 배에는 부가범택(浮家汎宅)이라고 했습니다. ‘물 위에 뜬 집, 떠 다니는 집’이라는 뜻입니다. 수숙풍찬(水宿風餐)이라고도 썼습니다. ‘물 위에서 자고 바람을 먹는다’는 의미입니다.

병풍, 휘장, 담요, 이불부터 붓, 벼루, 서적 그리고 약탕기, 다관, 반상기, 죽솥에 이르기까지 없는 것이 없이 갖췄습니다.

4월17일 물길을 거슬러 춘천 마당골, 당림리에서 점심을 먹었습니다. 조카 윤종대를 태우고 현등협, 신연, 죽전촌을 지나 황혼 무렵 소양정 아래 배를 묵었습니다.

이튿날 다산은 소양정 아래 머물렀습니다. 가랑비가 내렸습니다. 하루 종일 어둑어둑하다 저녁이 되어서야 개었습니다. 아들과 조카 등 일행은 소양정에 올랐습니다. 얼마뒤 지인 3명이 술을 거르고 돼지를 삶아 왔습니다. 하지만 다산은 누워 있겠다고 했습니다. “지금 소양정(昭陽亭)은 어두컴컴한 정자가 됐으니 오를 것이 없다네.”

같은 시각. 예조판서 이호민(李好敏·1762~1823년)이 소양정에서 펄럭이는 깃발 아래 나팔소리 요란한 가운데 쉬고 있었습니다. 그는 왕명을 받고 함릉(咸陵), 영릉(永陵), 흥릉(興陵)을 살피고 홍천으로 가는 길이었습니다.

다산은 소양정 아래 홀로 술집에 앉아 있었습니다. 관아의 늙은 벼슬아치와 유향소의 구실아치가 인사를 넙죽 올렸습니다.

“전 도호(都護)는 어째서 벼슬을 급히 내어놓고 돌아가셨는지 아오?”

“지금 춘천은 망했습니다. 아무리 착한 분이 와서 다스린다 해도 어쩔 수 없으니까 벼슬을 내놓고 돌아가신 게지요. 창고는 다 비었습니다. <중략> 아전이 본래 80명인데 다 도망가고 지금 겨우 남은 것은 30명이지만 모두 아귀(餓鬼)에 갈마(渴魔)여서 돈을 보면 삼키고 곡식을 보면 마셔대고 있습니다. 그러니 관가가 장차 어찌 하겠습니까?”

정약용이 이날 두 눈과 두 귀로 확인한 것은 세도정치의 폐해였습니다. 전정(田政), 군정(軍政), 환곡(還穀) 등 삼정(三政) 문란이 극에 달했던 것입니다.

백성들은 이날 ‘관가가 장차 어찌하겠습니까?’, ‘관가가 장차 어찌하겠습니까?’, ‘관가가 장차 어찌하겠습니까?’, ‘관가가 장차 어찌하겠습니까?’, ‘관가가 장차 어찌하겠습니까(官將奈何)?’를 무려 다섯 번이나 반복해 울부짖고 있습니다.

선생은 이날 일기를 다음과 같이 마무리합니다.

“춘천은 우리나라의 성도(成都)라 할 수 있다. 제갈공명(諸葛孔明)이 촉(蜀)을 근거지로 한실(漢室)의 부흥을 꾀했고, 명황(明皇)이 안록산의 난을 피해 촉으로 행차해 위난(危難)을 극복한 일이 있다. 춘천도 위난의 때에 국가를 보존할 수 있는 지역이다. 지금 이와 같이 심하게 패망했으니 아하, 애석하도다! 아하, 장차 어쩔 것인가?”

‘산행일기’ 가운데 이 부분은 저널리스트의 르포르타주(reportage)라고 할 수 있습니다. 선술집에서 오고간 지방행정의 난맥상에 관한 대화체 문장은 다산 선생의 글쓰기에서 매우 의미있는 변화라고 합니다. ‘다산(茶山)과 춘천(春川)’이라는 책을 출간한 고려대 심경호(沈慶昊) 교수의 평가입니다.

그나저나 다산 선생이 오늘 다시 춘천을 찾는다면 무슨 말씀을 하실까요? 또 주민들은 선생에게 무슨 말씀을 드릴까요?

“지방을 장차 어찌 할 것인가?”, “지방을 장차 어찌 하겠습니까?”

남궁창성 미디어실장

![[속보] 해병특검, 공수처장·차장 등 5명 무더기 기소…위증 고발사건 방치 등 혐의](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018850_821225_0621_1764122781_120.jpg)

![[영상] 강원도민일보 '창간33주년 기념식'](https://cdn.kado.net/news/thumbnail/custom/20251126/2018843_821220_5521_1764122121_120.jpg)